"成り年"とは…

農作物が隔年で豊作になる年と、不作になる年を繰り返す隔年結果

豊作になる年を表年、不作になる年を裏年とも言う

成り年になる年は

ずばり

"雷が沢山鳴った年"

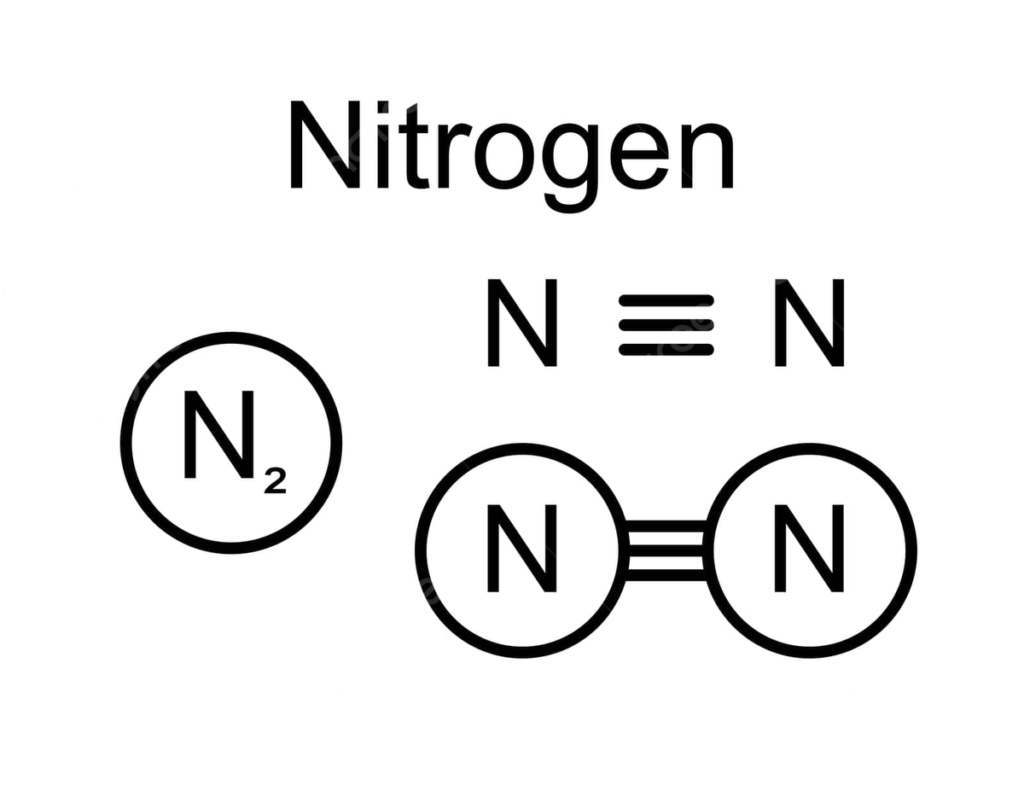

人間のからだでも、農作物でも、その構成要素として、とても大きな要素になっている"窒素(N)"

窒素は空気中にある時に、三重結合と言ってとても強い力が窒素同士がくっ付いています

その窒素が植物の栄養になるプロセスは主に2つあり、その一つが"根粒菌"です

根粒菌とは、マメ科植物の根に共生する土壌細菌で、空気中の窒素を植物が利用できる形に変換する働き(窒素固定)をします

経験則ですが、畑でもプランターでも作りたい野菜を作る前年に大豆を蒔いて育てると、この窒素固定による恩恵でふわふわで温かい良質な土ができます◎

そして、窒素が植物の栄養になるもう一つのプロセスが"雷"です ⚡︎

雷は超高電圧で空気中を走る事によって、前述した窒素の三重結合を解く事ができます

すると、窒素が雨に乗って、土壌に沁み渡り、植物の栄養として活きます

だから「雷が多い年は大豊作」になる訳です

雷は植物にとって、農家さんにとって嬉しいものなのです

そこで先人たちは、

「神様が鳴る」から"かみなり"としたそうですが、雷は「稲妻」とも言います

そう、稲の妻です

この日本を日本たらしめるお米も然り、豊作になるかどうかの大きな因子として雷を重宝していた事が伺えます

「雷」にしても「稲妻」にしても、その語源は農作物の成り年を由来としたものだったのです

柿や柑橘類をはじめとした果樹から、

昨年、令和の米騒動として全国で不足したお米も、今年の夏の雷のお陰で収穫量は昨年よりも多い印象です◯

自然栽培している甘夏も今年は明らかに大きさも数も、昨年より良いものが出来てきており、2月頃の収穫まで順調な成長を辿っています◎

今週末11/23(日)は、"新嘗祭"

今年の新米は作ってくれた人と自然に感謝してから、11/23以降から頂きましょう